Zukünftig mehr über ESCRIBA erfahren?

Einfach hier für unseren E-Mail Verteiler anmelden.

Seit mehr als 20 Jahren begleitet ESCRIBA Kundenprojekte zur Digitalisierung des HR-Bereichs. Trotz guter Fortschritte und Erfolge scheint es aber weiterhin noch viel Luft nach oben zu geben. Um unsere Erfahrungen messbar zu machen, haben wir uns als Partner an der Studie der COMPUTERWOCHE „Digitalisierung im Personalwesen“ beteiligt. Die Ergebnisse geben Aufschluss über den derzeitigen Digitalisierungsstatus im HR-Bereich und was Unternehmen für die Zukunft planen.

Im folgenden Beitrag stellen wir Ihnen die wesentlichen Erkenntnisse der Studie vor und geben Ihnen Einschätzungen und Handlungsempfehlungen an die Hand.

In der von Foundry (ehemals IDG) durchgeführten Multi-Client-Studie „Digitalisierung im Personalwesen“ wurden oberste (IT-)Verantwortliche von Unternehmen der DACH-Region in einer Online-Umfrage befragt. Im Zeitraum vom 15. bis 20. April 2021 fanden mit strategischen Entscheiderinnen und Entscheidern im C-Level-Bereich und den Fachbereichen, Spezialist:innen aus dem IT-Bereich sowie mit leitenden HR-Mitarbeitenden insgesamt 355 abgeschlossene und qualifizierte Interviews statt. Studienpartner waren neben ESCRIBA auch Blue Reply und UKG.

Holen Sie sich hier die ganze Studie mit allen Ergebnissen, Zahlen und Analysen

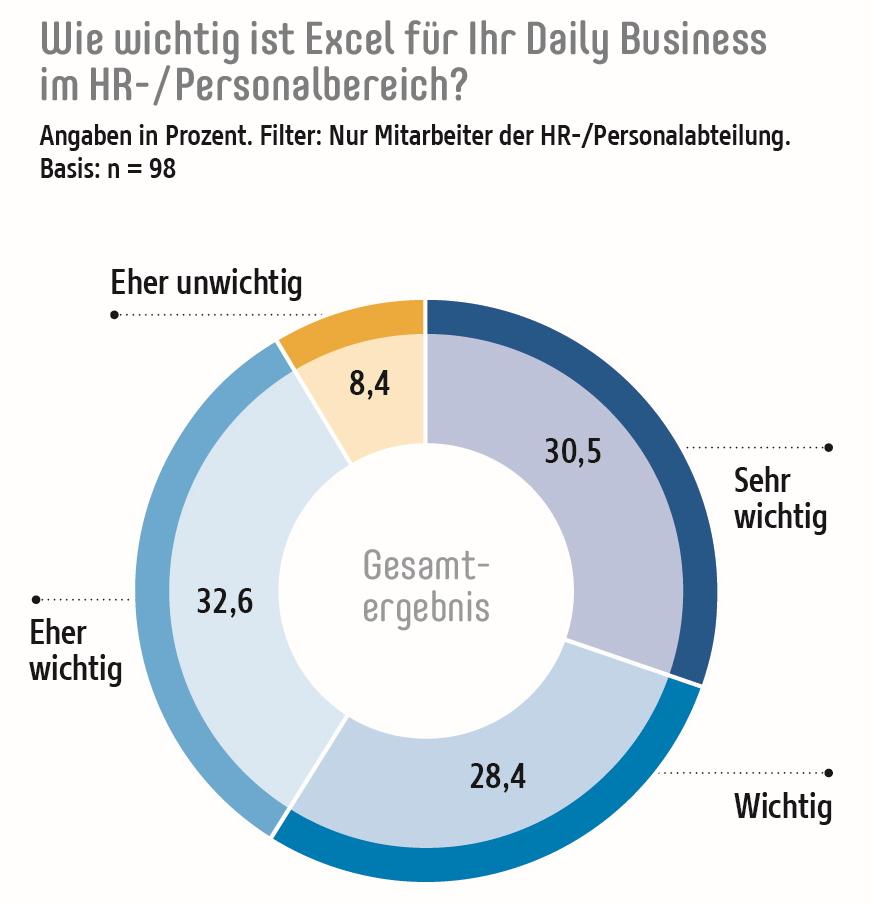

Zuallererst wird unser Bauchgefühl mit Fakten bestätigt. Die Befragung ergab nämlich, dass niemand der Auffassung ist, dass HR bereits vollständig digitalisiert sei. Das überrascht nicht, denn gleichzeitig schätzen mehr als 90 Prozent Excel als wichtig für ihre tägliche Arbeit ein. Für die Fachseite ist Excel ohne Frage eine pragmatische Lösung, weil Personalerinnen und Personaler es selbst in der Hand haben und von der IT unabhängig ihre Prozesse am Laufen halten. Allerdings hat Excel auch seine Grenzen, wodurch Abläufe dann nicht nur ineffizient und lästig, sondern auch zum Risikofaktor werden. Zum Beispiel ist Excel kein Task Manager, mit dem dynamisch Aufgaben geplant und überwacht werden können, von automatischen Erinnerungsfunktionen oder vordefinierten Freigabeprozessen ganz zu schweigen. Ebenso können in Excel keine Dokumente erzeugt, abgelegt oder versendet werden. Und auch Zugriffsberechtigungen, Schutz vor Überschreibung, Löschung, Vermeidung von Redundanzen, etc. sind damit nur unzureichend abbildbar.

Eine ausführliche Analyse der Risiken mit Blick auf DSGVO würde hier den Rahmen sprengen, aber blicken wir kurz auf einen beispielhaften Aspekt: Laut Datenschutzgesetz muss jedes Unternehmen zu jeder Zeit in der Lage sein, Auskunft über Speicherung und Verwendung personenbezogener Daten zu geben und diese auf Wunsch zu löschen. Eine Analyse bei einem unserer Kunden hat ergeben, dass eine eingehende Excel-Datei nach vier Wochen durchschnittlich 70 Mal im Unternehmen existiert. Meist weiß dabei niemand, welche Datei das Original und welche die aktuellste Version ist, wer diese wann und wie bearbeitet hat und wo sie gespeichert wurde. Das Vorhandensein der Daten von nur einer Person potenziert sich so schnell, dass der Aufwand für Auskunft oder Löschung schon nach kurzer Zeit ins Unermessliche geht und am Ende immer noch nicht zweifelslos alle Daten gefunden sind.

Der Blick in die Befragung, zeigt, wie groß die Bandbreite der Themenfelder und Prozesse im HR-Bereich ist. In der nebenstehenden Grafik sehen Sie nicht nur das Portfolio von HR, sondern auch, dass der Automatisierungsgrad der Prozesse abgesehen von der Entgeltabrechnung in der unteren Hälfte liegt. Wir wissen aus unseren Erfahrungen, dass es hier viele manuelle Serviceprozesse gibt, die oft auch mit der Erstellung von Dokumenten verbunden sind.

Umso verständlicher ist es, dass die Stimmen nach Softwarelösungen mit Datenschnittstellen, integrierten Workflow- und Dokumentenmanagement sowie automatischen Auswertungen immer lauter werden. Hier spielt die IT aber oft nicht mit. Erstens haben sie bereits viel in die Digitalisierung von HR investiert und pochen auf die Systeme, die da sind. Diese sind in den Kernaufgaben, wie Entgeltabrechnung, Zeiterfassung, digitale Personalakte und Bewerbermanagement auch nachweislich gut aufgestellt. Zählt man die geplante Einführung dieser Tools dazu, liegt die Softwarenutzung in den genannten vier Aufgabenfeldern bei 86 bis über 90 Prozent.

Zweitens kann die IT – und das auch zurecht – nicht für jedes Einzelthema eine Anwendung einkaufen oder gar selbst entwickeln. Hier stehen bei den ohnehin begrenzten Kapazitäten Aufwand und Nutzen nicht im Verhältnis. Und, was noch deutlich riskanter wäre, es würde ein IT-Wildwuchs entstehen, der einem Anwendungs-Zoo gleicht. Die IT ist gut beraten, nach dem 80/20 Prinzip zu arbeiten: etwa 80 Prozent der Prozesse sind mit einem oder wenigen Systemen digitalisiert. Für die restlichen 20 Prozent ist der Aufwand so groß, dass es schlichtweg zu teuer und zeitaufwändig ist.

Auf der anderen Seite ist die gefühlte Wahrheit der Personalerinnen und Personaler oft genau umgekehrt. Bei ihnen fressen die Nebenprozesse, eben jene 20 Prozent, oft 80 Prozent ihrer Ressourcen. Kein Wunder, dass bei der Frage, wie automatisiert die Prozesse in bereits gut digitalisierten Bereichen laufen, HR im Vergleich zu anderen Fachbereichen am schlechtesten abschneidet. Dieser Interessenkonflikt ist sicher ein Grund für das Spannungsverhältnis, das auch heute noch oft zwischen IT und Fachbereichen herrscht. Bei der Befragung sagte jeder Vierte (26,5 %), dass die Zusammenarbeit mit der IT ein Hemmnis für die Digitalisierung ist.

Zusammengefasst ergibt sich ein Bild, dass vielen Unternehmen bekannt vorkommt: Die HR-Kernsysteme laufen und werden von der IT verantwortet. Daneben gibt es immer noch viele Kleinst- und Nebenprozesse, die von den HR’lern selbst so gut es geht digitalisiert werden – hier ist Excel das Mittel der Wahl. Die Abläufe bleiben umständlich und ineffizient, Risiken sind weiterhin vorhanden und die IT hat weder Kapazitäten für neue Anwendungen, noch will sie HR-Selbstläufer und Schatten-IT vorfinden.

So komplex die Herausforderung klingt, so einfach kann die Lösung sein. In den letzten Jahren hat sich mit No- und Low-Coding eine Technologie entwickelt, die genau in diesem Spannungsfeld enorme Wertschöpfung liefert. Warum No-/Low-Coding gleich sieben Herausforderungen auf einen Streich löst, lesen Sie nach einer kurzen Begriffserklärung.

Auch wenn es oft in einem Atemzug genannt wird, muss man grundsätzlich No-Coding und Low-Coding voneinander trennen. Denn No-Coding heißt, wie der Name schon sagt, dass für die Entwicklung einer Software-Anwendung keinerlei Programmiercode selbst geschrieben werden muss. Er entsteht durch die Nutzung einer grafischen Benutzeroberfläche bzw. automatisch bei der Auswahl und Kombination von Funktionen. Damit richtet sich No-Coding vor allem an Nicht-ITler, also Fachanwenderinnen und Fachanwender. Low-Coding hingegen ist ein Instrument für IT-Expertinnen und -Experten, weil es Programmierkenntnisse erfordert. Die Stärke des Low-Codings liegt darin, dass durch eine große Anzahl vorkonfigurierter und qualitätsgeprüfter Code-Fragmente, Software viel schneller und hochwertiger erstellt werden kann.

Das eigentliche Potential dieses neuen Paradigmas in der Softwareerstellung kommt aber erst dann zum Tragen, wenn No- und Low-Coding miteinander verknüpft werden. Die Strahlkraft einer No-/Low-Code Plattform geht deutlich über schnelle und kostengünstige Software hinaus und damit kommen wir zu den Sieben auf einen Streich:

Die Daten werden in der No-/Low-Code-Anwendung zentral gehalten und Sie können über ein Rechte- und Rollenkonzept den Zugriff und die Veränderbarkeit gezielt steuern und nachverfolgen. Dank der Versionierung haben Sie zu jeder Zeit das Original, die aktuellste Variante sowie alle Zwischenstände im Zugriff, ohne Redundanzen zu erzeugen. Auch Risiken durch versehentliches Überschreiben, Löschen oder Versenden an unbefugte Personen entfallen.

Mit einer No-/Low-Code Plattform können Sie viele Einzelanwendungen bauen, aber die IT profitiert davon, dass alles auf einer zentralen Applikation läuft. Das bedeutet, dass der IT-Application Owner lediglich den Betrieb der Plattform und die Verfügbarkeit verantwortet. Somit benötigt es auch nur eine einmalige Betrachtung und Integration in Software-Architektur, Aufbau der technischen Infrastruktur, Berechtigungskonzept, Deployment-Prozesse, Backup-Szenarien, etc. Wichtig ist, dass die IT hier die Hoheit und Governance über der Plattform behält, während die Fachbereiche im abgesteckten Rahmen selbst handlungsfähig sind. Die einheitliche Technologie-Basis ermöglicht zudem, dass Anwendungen nicht im Fachbereich verharren, sondern auch anderen Bereichen oder gar dem gesamten Unternehmen zur Verfügung gestellt oder dass einzelne Apps zu einer ganzen Anwendungslandschaft verknüpft werden. Damit wird zugleich das Risiko einer Schatten-IT deutlich reduziert.

Ist die No-/Low-Code Plattform erst einmal im Unternehmen verankert, können jetzt alle Mitarbeitenden auf dieser Basis Anwendungen (Apps) bauen. Von einer kleinen Datenbank, die mit der Funktion „Excel to App“ in wenigen Minuten erstellt ist, bis hin zu komplexeren Lösungen mit automatisierten Workflows, Erinnerungen und Freigabeprozessen ist hier im Grunde alles möglich. Was den No-Code/Low-Code Ansatz besonders stark macht, ist die Flexibilität. Anwenderinnen und Anwender können mit kleinen, ganz konkreten Problemlösungen beginnen und ihre Apps dann kontinuierlich erweitern, anpassen oder auch wieder abschalten. Die IT wird damit zweifach entlastet, weil erstens Fachleute selbst ihre Prozesse per No-Coding digitalisieren und zweitens, weil Low-Coding bedeutet, dass sie selbst komplexe Anwendungen sehr schnell in einer enorm hohen Qualität erstellen können. Wenn man es richtig angeht, ist das ein Befreiungsschlag aus dem Strudel des Kapazitätsengpasses.

Die bröckelnde oder gar eingerissene Brücke zwischen Fachbereichen und IT-Abteilung kann mit No-Code und Low-Code wiederaufgebaut bzw. gestärkt werden. Wo bisher Unverständnis und Fronten aufeinandertreffen, bildet die No-/Low-Code Plattform nun ein gemeinsames Fundament, auf dem beide Seiten arbeiten und demzufolge auch beginnen die gleiche Sprache zu sprechen. So ist es auch möglich, dass HR’ler mit einer Idee starten und später die Kolleg:innen aus der IT dazu nehmen, um mittels Low-Coding noch komplexere Abläufe oder Systemanbindungen zu realisieren. Dadurch entsteht ein Austausch auf Augenhöhe und der führt unweigerlich zu einer höheren Produktivität.

Zugegeben ist eine gewisse Grundaffinität für Technik und das Denken in Datenmodellen von Vorteil. Somit bedeutet die Einführung einer No-/Low-Code Technologie natürlich auch ein Umdenken für HR. Aber die Voraussetzungen sind sehr gut. Erstens erhalten Personaler:innen laut Studie gute Noten für ihre IT-Kompetenz. Zweitens stimmen 88 Prozent der HR’ler zu, dass die eigene Weiterbildung in IT-Themen essenziell ist, um Digitalisierung erfolgreich vorantreiben zu können.

Auf Basis dieser Lernbereitschaft können Unternehmen aufbauen, und das Grundwissen für No- und Low-Code vermitteln. So bestreiten HR-Mitarbeitende den Weg vom reinen Anwender von Software hin zum Product Owner ihrer eigenen Apps. Hat ein Mitarbeiter erst einmal seine erste App gebaut, entsteht schnell eine neue Dynamik, die Sie aus großangelegten und zentral in der IT-Abteilung verorteten Projekten nicht kennen. Bereichs- und hierarchieübergreifende Zusammenarbeit wird plötzlich zum Selbstläufer. No-Code/Low-Code ebnet so auf ganz natürliche Weise den Weg in das Thema New Work.

New Work beschreibt im Grundsatz, dass die eigene Arbeit als ein Mittel der Selbstverwirklichung wahrgenommen wird. Dahinter stecken alternative Arbeitsmodelle, die vor allem auf Flexibilität, Agilität und Partizipation fußen. All diese Werte werden bei der Arbeit mit einer No-/Low-Code Plattform unterstützt und gefördert. HR gibt oft Impulse für Veränderungen, aber jetzt sind sie auch in der Lage, diese technologisch selbst umzusetzen. Selbst erstellte Software fördert zudem ein hohes Maß an Eigenverantwortung. Bei der Entwicklung mit No-Code und Low-Code stellt sich agiles, iteratives Arbeiten oft von ganz allein ein. Damit gewinnt HR Selbstbestimmtheit in der Digitalisierung. Mit der Cloud-Technologie, die ebenso für die mobile Nutzung optimiert ist, ist es egal, zu welcher Zeit oder an welchem Ort gearbeitet wird. Zudem liefern die Apps viele nützliche Funktionen für eine unkomplizierte und effektive Zusammenarbeit von Mitarbeitenden oder ganzen Teams. So lebt HR den New Work-Ansatz nicht nur selbst, sondern nimmt auch die oft geforderte Vorreiterrolle und Vorbildfunktion im Unternehmen ein.

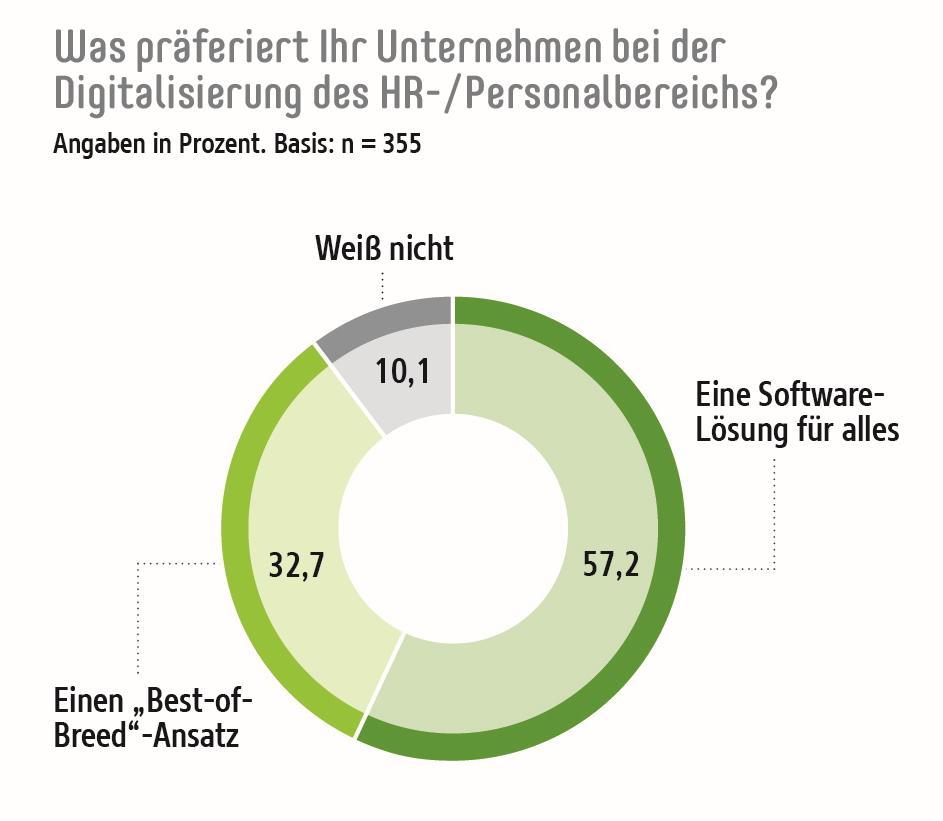

In der Studie haben sich knapp 60 Prozent für eine einzige Software-Lösung zur Digitalisierung des HR-Bereichs ausgesprochen, wohingegen mehr als 30 Prozent lieber auf den Best of Breed-Ansatz, also das Zusammenfügen der jeweils besten Einzellösung, setzen. Bisher galt bei dieser Frage immer „entweder – oder“, aber mit No-/Low-Code gibt es jetzt eine Technologie, die beide Ansätze vereint.

Durch die einfache Anbindung von Services und Komponenten, können spezielle Funktionen, wie z.B. Digitale Signatur einfach in die Plattform integriert werden. Der Anbieter muss nicht alle Features selbst entwickeln, sondern kann stets die beste am Markt verfügbare Technologie anbinden und bei Bedarf auch austauschen. Dennoch stehen dem Endanwender alle Module und Funktionen auf einer zentralen Plattform bereit. Ein weiterer Vorteil ist, dass Funktionserweiterung nicht mehr nur dem Bereich zur Verfügung stehen, der sie beauftragt, sondern dem gesamten Nutzerkreis. Solange die Plattform im Unternehmen betrieben wird, muss sich niemand darüber Gedanken machen, ob seine Anwendung das Ende des Lebenszyklus erreicht oder der Support ausläuft.

Aktuell ist der Einsatz von No- und Low-Code im HR-Bereich mit 29 Prozent noch eher gering, aber fast die Hälfte der Unternehmen planen den Einsatz in Zukunft. Das macht deutlich, dass das Potential erkannt wird und sich viele Unternehmen vorstellen können, mit einer No-/Low-Code-Plattform die Digitalisierungslücken zu schließen und agiles selbstbestimmtes Arbeiten voranzutreiben.

Die HR-Arbeit wird auch zukünftig stark oder noch stärker datengetrieben sein, gleichzeitig aber auch administrative Tätigkeiten beinhalten. Ad hoc, flexibel und ohne großen Aufwand reagieren zu können, muss zum Standard werden. Wir empfehlen daher den Einsatz einer No-/Low-Code Plattform. Personalerinnen und Personaler können ihre Digitalisierungsprojekte selbst vorantreiben und eigenverantwortlich steuern und erfüllen gleichzeitig alle Anforderungen an Datenschutz, IT-Sicherheit und Compliance. Das wichtigste Element ist dabei das Prinzip „Start small, perform fast“ – mit kleinen Projekten beginnen, schnell Erfolge erzielen und diese dann stufenweise ausbauen. So entsteht andere und vor allem bessere HR-Software.

Warum ESCRIBA?

ESCRIBA steht für 25 Jahre gelebte Digitalisierung in Unternehmen. Unser Herz schlägt für digitale Prozesse und skalierbare Technologien, die wir auf unserer eigenen No- und Low-Code-Plattform entwickeln. Damit schaffen wir in kurzer Zeit bahnbrechende Ergebnisse und bringen Ihre Softwarewelt auf Vordermann. Wählen Sie aus unserem breiten Spektrum an vorkonfektionierten Lösungen oder lassen Sie uns maßgeschneiderte Software für Ihren persönlichen Einsatzzweck entwickeln. mehr >>

Zukünftig mehr über ESCRIBA erfahren?

Einfach hier für unseren E-Mail Verteiler anmelden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen